„Das bringt uns eine ganz neue Physik“

Atom für Atom zu neuen Materialien

Mit Geduld und Sorgfalt Schritt für Schritt ans Ziel. Diese Eigenschaften und eine große Portion Hartnäckigkeit haben Anna Rupp schon zu einigen Erfolgen verholfen – ob im Sport oder in ihrer Forschung an ultradünnen Nanomaterialien.

Von Maria Poxleitner

„Am Anfang geht ständig was kaputt.“ Anna Rupp zuckt gelassen mit den Schultern und ihr Gesichtsausdruck verrät, dass das zwar nervig, aber irgendwie auch ganz normal ist. Die 25-jährige Physikerin spricht vom „Stempeln“. So nennen Anna und ihre Kolleg:innen es, wenn sie im Reinraum einzelne, sehr dünne Lagen verschiedener Materialien übereinanderschichten. Wobei „sehr dünn“ in diesem Fall heißt, dass eine Lage zum Teil nur „ein Atom dick“ ist.

Anna erforscht diese Materialien, die – da sie so dünn sind – als zweidimensional, also als 2D-Materialien bezeichnet werden. Künstlich hergestellte Kristalle, bei denen sich mehrere gestapelte Einzellagen, sogenannte Monolagen, zu einer Heterostruktur zusammenfügen – ähnlich einer Prinzregententorte, die nicht aus einer homogenen Teigmasse, sondern aus unterschiedlichen dünnen Schichten besteht. Je nachdem, aus welchen Elementen die einzelnen Monolagen bestehen, wie viele Lagen es sind oder ob diese parallel oder gegeneinander verdreht gestapelt werden, erhält man Materialien mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften, die natürlich vorkommende Kristalle in der Regel nicht besitzen. Manche Materialien werden plötzlich supraleitend, andere zeigen magnetisches oder besonderes elektronisches Verhalten. Letztlich habe man immer das Ziel vor Augen, Materialien mit ganz bestimmten physikalischen Eigenschaften für Anwendungen maßschneidern zu können, erklärt die MQV-Stipendiatin. Das könnten zum Beispiel neue oder bessere elektronische Bauteile sein oder Einzelphotonenquellen für den Einsatz in der Quantenkommunikation und anderen Quantentechnologien.

Die Bandbreite denkbarer Anwendungen ist groß, „aber erstmal müssen wir unsere Materialien verstehen“, gibt die Doktorandin zu Bedenken. Im vielfältigen „Zoo“ der 2D-Materialien hat sich ihre Arbeitsgruppe auf Doppellagen aus Molybdän und Selen bzw. Wolfram und Selen fokussiert. Annas Spezialgebiet sind dabei solche Doppellagen, bei denen die beiden Monolagen gegeneinander verdreht sind, wodurch besondere Quantenphänomene hervorgerufen werden. Die freibeweglichen Elektronen sind in diesen Materialien sozusagen ausgebremst. „Dadurch spüren die Elektronen etwas voneinander und verhalten sich kollektiv. Und dieses Verhalten ist sehr spannend und bringt uns eine ganz neue Physik“, schwärmt die junge Physikerin und es ist ihr anzusehen, dass es das Entdecken und Verstehen dieser spannenden Effekte ist, was sie in ihrer Forschung antreibt. Doch bevor man etwas entdecken kann, müssen die Materialproben erstmal hergestellt werden. Das bleibt weder Anna noch den anderen Doktorand:innen oder Masterand:innen erspart.

Wer mit Materialien hantiert, die nur wenige Atome dick sind, braucht eine ruhige Hand

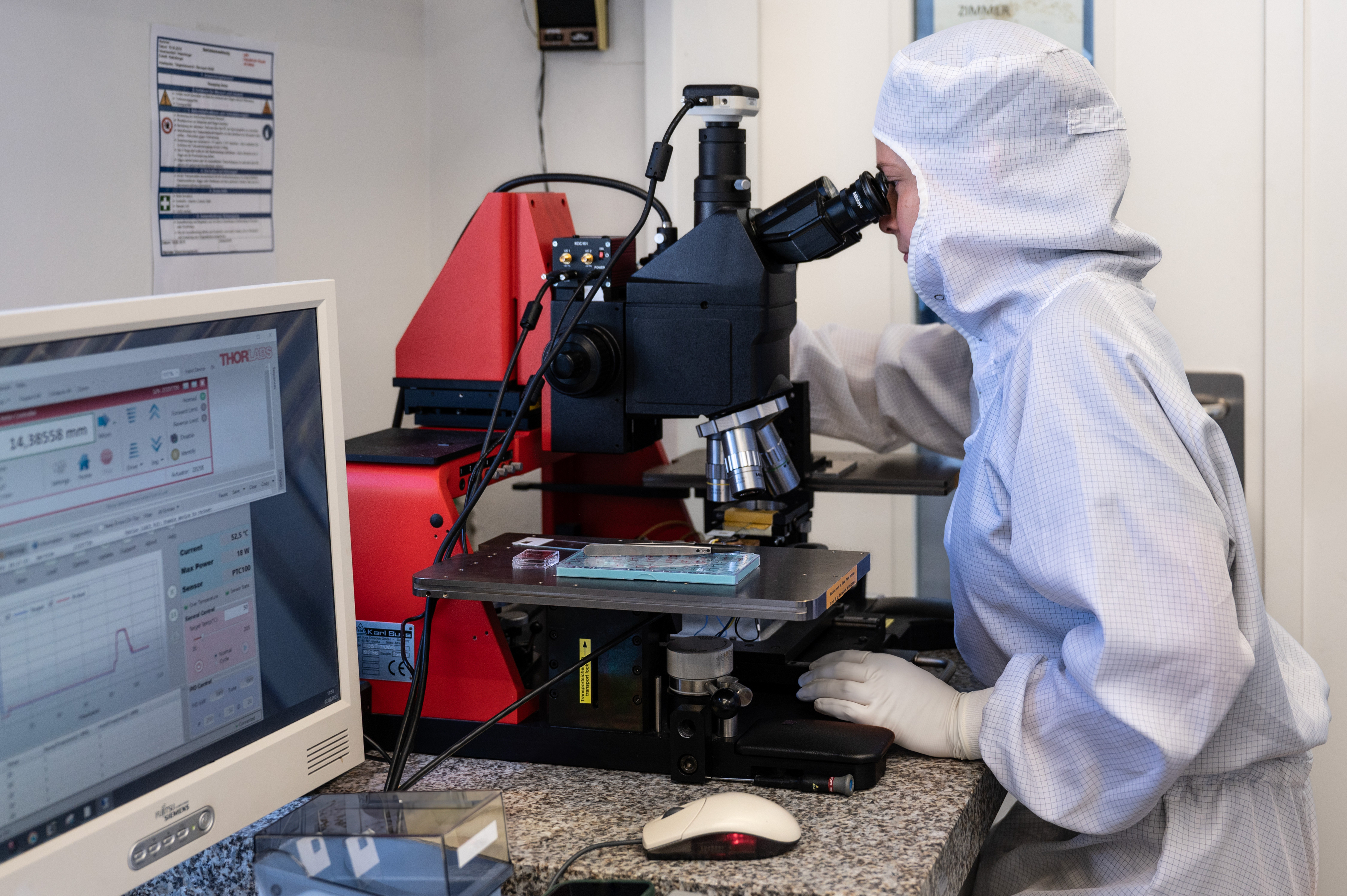

Dafür wird eine Art Stempel genutzt, der vorsichtig nach unten und wieder hochgefahren werden muss, um nacheinander die verschiedenen Monolagen in der gewünschten Reihenfolge aufzunehmen und letztlich die gewünschte Schichtung zu erhalten. Feinste Justierarbeit ist dabei gefragt – oder letztlich einfach viel Übung. Eine falsche Einstellung oder Bewegung und die ultradünnen Schichten gehen kaputt. Gestempelt wird im Reinraum, denn kein noch so kleines störendes Partikel darf zwischen die einzelnen Lagen gelangen. Das Rauschen der Filteranlagen ist deshalb ununterbrochen zu hören. Straßenschuhe aus, Reinraumanzug und -schuhe an, die braunen Haare unter der Kappe verschwinden lassen und Handschuhe überziehen – Annas morgendliches Ritual während ihrer Masterarbeit. „Der Reinraum war zu dieser Zeit mein zweites Zuhause“, lacht die Physikerin.

Anna Rupp, 25

Position

Institut

LMU – Lehrstuhl für Experimentalphysik: Nanophotonics Group

Studium

Physik

Anna forscht an Materialien, die so dünn sind, dass man sie als zweidimensional bezeichnet. Sie werden durch Stapeln verschiedener Schichten, die aus einer einzigen Lage von Atomen bestehen, hergestellt. In den künstlichen Kristallen lassen sich spannende physikalische Effekte beobachten, die man gezielt für Anwendungen nutzbar machen möchte. Manche dieser Effekte treten erst auf, wenn man die Materialien extremen Bedingungen aussetzt. Aus diesem Grund untersucht Anna die 2D-Materialien in ihrer Doktorarbeit unter extrem hohem Druck.

Das Herstellen vieler Materialproben war allerdings mehr Mittel zum Zweck. Denn das eigentliche Ziel war es, ein bildgebendes Verfahren zu entwickeln, mit dem die feinen geometrischen Muster sichtbar gemacht werden können, die sich bei den Doppellagen ausbilden. Diese sogenannten Moiré-Muster seien es, die die Eigenschaften der Elektronen beeinflussten und zu den spannenden kollektiven Phänomenen führten, erklärt Anna. „Moiré-Muster können wir auch im Alltag beobachten. Legen wir zwei sehr ähnliche Muster übereinander oder zwei Schichten mit gleichem Muster, die wir leicht gegeneinander verdrehen, dann nehmen wir plötzlich ein drittes Muster wahr. Und unsere Materialien machen nichts anderes.“ Anders als beim Moiré-Effekt, der sich im Alltag beobachten lässt, handelt es sich hier aber um keinen rein optischen Effekt. Die Atome der Doppelschicht ordnen sich zusätzlich um, um einen möglichst energetisch günstigen Zustand zu erreichen. Diese sogenannte Rekonstruktion resultiert dann in sehr feinen räumlichen Mustern. Bei Annas Materialien ergeben sich perfekte Dreiecksmuster mit Dreiecken von einer Größe unter 100 Nanometern – perfekt jedoch nur in der Theorie.

Das perfekte Rezept finden

Denn die Messungen an den Proben konnten das nicht bestätigen. „Die Spektren waren sehr chaotisch“, erzählt die Physikerin. Offensichtlich bilde sich kein ideales regelmäßiges Muster, wie zunächst angenommen. „Aber wir wussten es eben nicht, wir können da ja nicht einfach mal draufschauen.“ Denn zum „Draufschauen“ benötigt es ein hochauflösendes Bildgebungsverfahren. Das Verfahren der Rasterelektronenmikroskopie, das angewendet werden sollte, war dafür aber zunächst nicht geeignet. Denn die bildgebende Information stamme hier bei konventioneller Anwendung aus einem Bereich, der etwa hundert Nanometer dick sei, erklärt Anna. „Wenn wir aber das Moiré-Muster sichtbar machen wollen, muss die bildgebende Information aus unserer Doppellage stammen, die unter einem Nanometer dünn ist.“ Im Rahmen ihrer Masterarbeit optimierte sie das Verfahren der Rasterelektronenmikroskopie daher für die 2D-Materialien, an denen ihre Gruppe forscht. Dafür musste sie sich auf die Suche nach den optimalen Parametern machen und zum Beispiel über Simulationen den optimalen Kipp- und Rotationswinkel der Probe gegenüber dem Elektronenstrahl herausfinden, da diese den Bildkontrast beeinflussen. Es sei darum gegangen, das perfekte Rezept herauszufinden, zieht Anna den Vergleich. „Ich glaube, ich habe mindestens 50 Proben hergestellt, bis ich etwas gesehen habe und bis ich es verstanden habe.“

Ihr „perfektes Rezept" war ein großer Fortschritt für die Forschungscommunity und führte, zusammen mit anderen wichtigen Ergebnissen, zur eigenen Veröffentlichung. Zwar gäbe es auch andere Methoden, die derartig feine Oberflächenstrukturen auflösen könnten, diese seien aber nicht immer geeignet. Zum Beispiel, weil man das Moiré-Muster damit beeinflusse, im Anschluss keine optische Analyse mehr durchführen könne oder einfach, weil sie zu lange dauern würden. Für ihre eigene Arbeitsgruppe bedeuteten Annas Ergebnisse zudem die Möglichkeit, die vorherrschende Vorstellung idealer, regelmäßiger Muster durch Bilder zu widerlegen, wodurch ihre Arbeit auch einen entscheidenden Beitrag für eine wichtige Veröffentlichung auf Nature leistete.

Die vielen Stunden im Reinraum haben sich also gelohnt. Und zum Glück liegen nur ein paar hundert Meter zwischen ihrer Wohnung und dem Institut. Einen so kurzen Arbeitsweg zu haben, genießt die junge Doktorandin sehr. Das spart Zeit und so könne man abends nach der Arbeit auch mal spontan mit Kollegen zum Volleyballspielen in den Englischen Garten oder auf der „institutseigenen“ Dachterrasse mit einem Radler in den Feierabend starten. Mit sechs anderen teilt sich Anna das Büro, durch dessen Fenster man in den grünen Salinenhof blickt. In den großen Raum mit der hohen, gewölbten Decke scheint die Mittagssonne herein. Das altehrwürdige Gebäude scheint im Kontrast zu stehen zu den Laboren mit den experimentellen Aufbauten und dem Reinraum mit seinen teuren Geräten. Dass dieser im Rahmen des MQV-Projektes neu eingerichtet wird, davon wird auch Anna profitieren. „Wir bekommen neue moderne Geräte, die zum Beispiel eine höhere Auflösung, genauere Analysemethoden und präziseres Stempeln ermöglichen“, freut sie sich.

Im Labor arbeiten und selbst Hand anlegen

In ihrer Doktorarbeit wird Anna erforschen, ob weitere spannende Effekte in den 2D-Materialien auftreten, wenn man sie extremen Bedingungen aussetzt. Sie wird ihre Proben deshalb unter hohem Druck beobachten. Hierfür muss sie einiges neu aufsetzen: das Laser-Setup für die Spektroskopie aufbauen und justieren, das Computerprogramm schreiben, mit dem sich alles ansteuern lässt, neue und kompliziertere Proben herstellen. Gerade dass die Aufgaben so vielfältig und abwechslungsreich sind, gefällt ihr. Im Labor arbeiten und selbst Hand anlegen war von Anfang an das, was sie gereizt hat. „Ich fand das Studium zum Teil sehr trocken. Immer Übungsblätter rechnen. Ich wollte die Anwendung sehen und mit den Geräten arbeiten“, erinnert sich die junge Doktorandin. Für sie war von Anfang an klar, dass sie in die Experimentalphysik will.

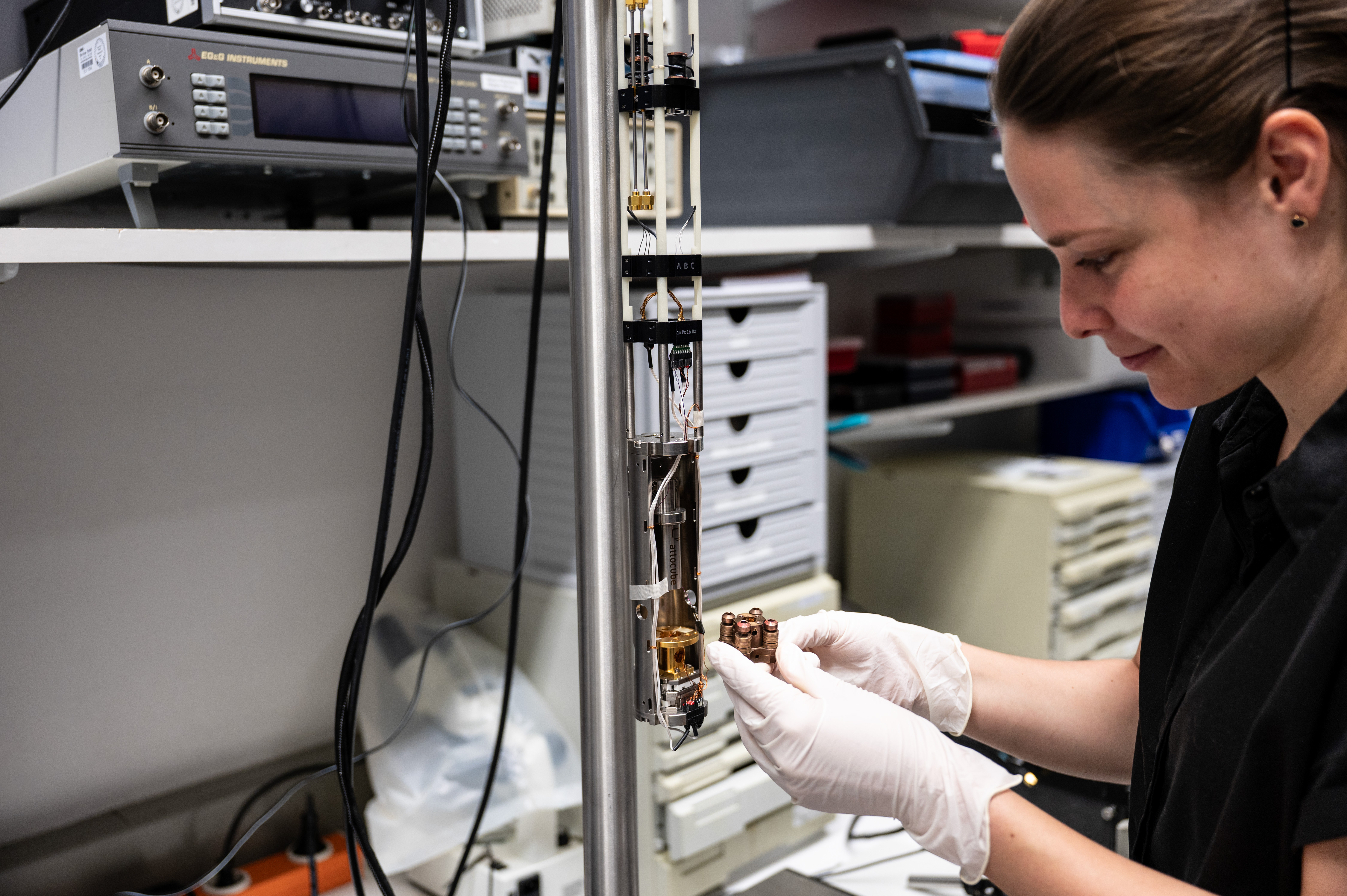

Jetzt, zu Beginn ihrer Doktorarbeit, tüftelt Anna vor allem am Aufbau, mit dem sie den hohen Druck erzeugen kann, dem sie ihre Proben aussetzen will. Dabei handelt es sich um ein, auf den ersten Blick unscheinbares, nur wenige Zentimeter großes Metallgehäuse. Mit ruhiger Hand öffnet Anna die „Zelle“, wie sie das Gehäuse nennt, und zeigt auf einen sehr kleinen Diamanten, auf dem kaum erkennbar die winzige Materialprobe sitzt. Letztlich seien es zwei Diamanten, erklärt die Doktorandin, einer oben, einer unten. „Mit diesen Diamantdruckzellen kann man Drücke von über 300 Giga-Pascal erreichen, was tatsächlich dem Druck im Erdkerninneren entspricht.“ Mit ihrer Zelle werde sie aber erstmal nur bis circa 20 Giga-Pascal gehen können, fügt Anna hinzu. Diamanten als härtestes Material der Welt seien das eine, was man zur Erzeugung des hohen Drucks benötige. Der Druck soll aber nicht nur von oben und unten, sondern von allen Seiten gleichmäßig auf die Probe ausgeübt werden. Deshalb benötige man noch ein Medium, das man in die Zelle einschließe, fährt die Physikerin fort. Kennengelernt hat Anna die Methode in Berkeley, während eines Aufenthalts als Visiting Researcher. Dort hätte man Salz als Druckmedium verwendet. Hier in München muss die Doktorandin aber Flüssigkeit verwenden, da das Salz die Proben kaputt machen würde. „Mit Flüssigkeit ist es nochmal viel schwieriger“. Mal schließe man aus Versehen ein Luftbläschen ein, mal verdampfe die Flüssigkeit oder irgendwo habe man eine undichte Stelle. „Ich habe einen Monat damit verbracht, nur zu üben, die Zelle zu schließen, ohne dass überhaupt eine Probe drin war. Das ist schon nervig“, lacht Anna und verdreht die Augen.

Doch Anna ist niemand, der schnell das Handtuch wirft. Ganz im Gegenteil: auch in ihrer Freizeit sucht sie Herausforderungen, die Geduld und eine gehörige Portion Hartnäckigkeit erfordern. Zum Beispiel, wenn sie im Freestyle-Akrobatik-Kurs übt, aus einer Rückwärtsrolle in den Handstand zu gelangen. Eines ihrer größten Hobbies ist sicherlich das Segeln. Mit 17 Jahren nahm sie an der Jugend-WM teil – und holte sich in ihrer Bootsklasse den Weltmeistertitel. Was ihr am Segeln so gut gefällt: Dass man sowohl körperlich als auch geistig durchgehend gefordert sei. "Wenn man mit den Füßen in den Ausreitgurten ist, aber der Oberkörper über der Bootskante hängt, um das Boot aufrecht zu halten, ist jeder Muskel im Einsatz“, schildert Anna. Gleichzeitig müsse man den Küstenverlauf im Blick haben und beobachten, wie sich Wind und Wolken verhalten. Ihren Alltag prägt das Segeln heute zwar nicht mehr so sehr wie zu Schulzeiten, doch zumindest kann sie die Urlaubszeit dafür nutzen. Als Alternative für den Arbeitsalltag probiert sie neben Freestyle-Akrobatik gerade auch Turmspringen aus: „Das hat alles mit voller Körperbeherrschung zu tun, das find ich cool.“

In München fühlt sich Anna sehr wohl und sie schätzt das Forschungsumfeld. Dabei hatte sie auch die Einladung, mit ihrem Professor aus Berkeley gemeinsam nach Harvard zu gehen. Dass das durchaus verlockend gewesen ist, ist der jungen Physikerin anzusehen. Für sie habe dann aber doch vieles für München gesprochen. Nicht zuletzt das MQV-Stipendium, für das sie sich zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgreich gegen andere Bewerber durchgesetzt hatte. Was sie sich für die Doktorarbeit wünsche? „Dass ich endlich mal meine Materialien verstehe“, sagt Anna und lacht. So bescheiden dieser Wunsch klingt – in den winzigen Nanomaterialien schlummert einfach noch viel spannende Physik, die es zu entdecken und zu erforschen gilt.

Veröffentlicht am 22. September 2023; Interview am 02. Juni 2023