„Einen Quantencomputer zu bauen ist etwas sehr Greifbares“

Im Start-up neuartige Qubits entwickeln

Leon Koch hat mit seinem Start-up Peak Quantum ein ambitioniertes Ziel: eine fehlergeschützte Hardware-Architektur mit neuartigen Qubits zu bauen, um Quantencomputer in die industrierelevante Anwendung zu bringen. Das ausgezeichnete unternehmerische Ökosystem im MQV und die exzellente Forschung am Walther-Meißner-Institut als Basis liefern ihm und seinen Mitgründern dafür die perfekten Startbedingungen.

Von Veronika Früh

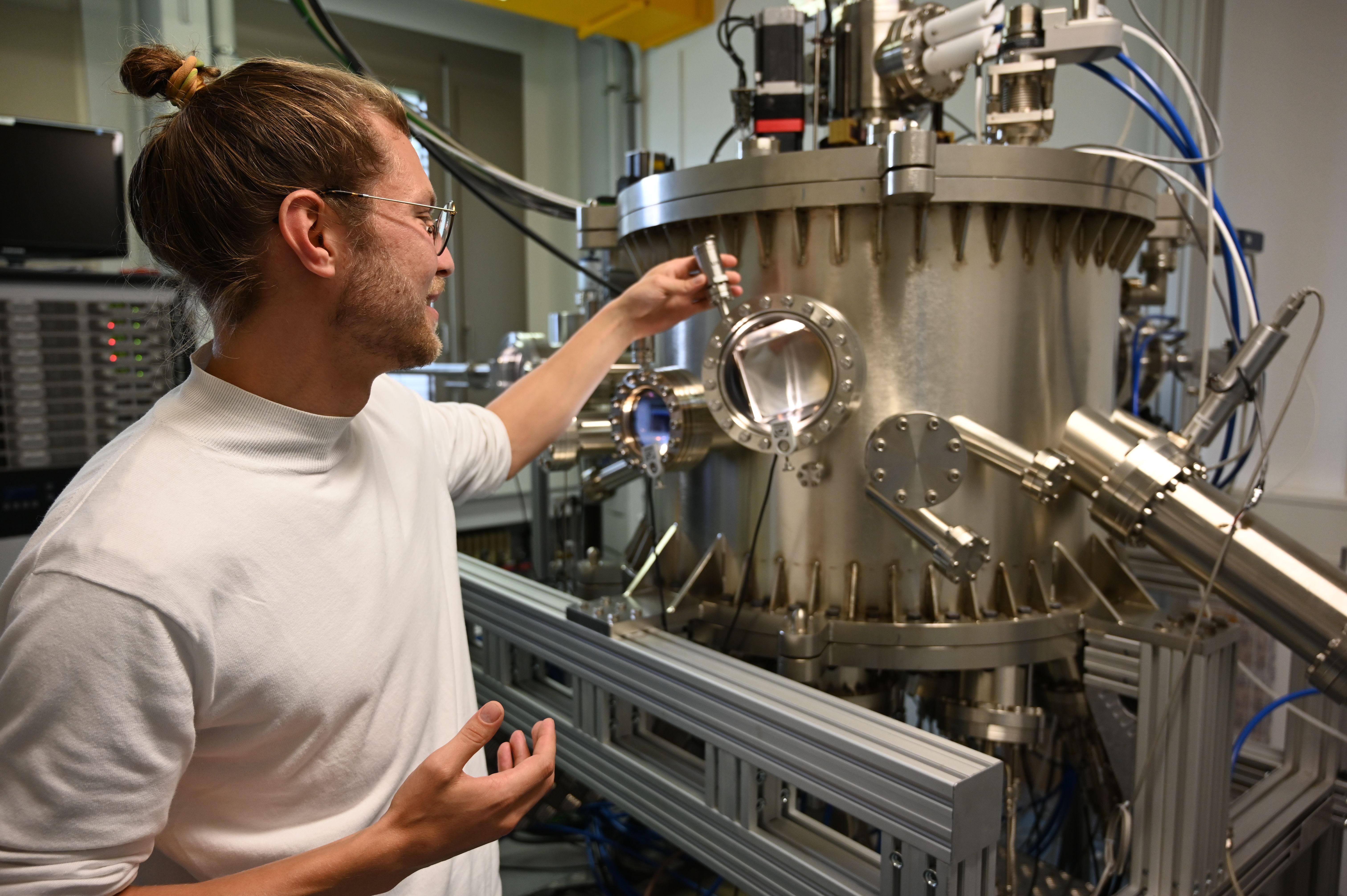

Leon Koch betritt einen Flur, auf dem ein Teil der Labore am Walther-Meißner-Institut (WMI) untergebracht sind. Direkt hinter der Tür schlüpft er aus seinen Straßenschuhen und nimmt sich Hausschuhe aus einem Regalfach mit seinem Namen darauf. Für Besucher:innen stehen Überziehschuhe bereit. So soll schon der Weg zu den Reinräumen möglichst frei von Schmutz gehalten werden. „Ich habe hier auch einen Staubsaugerroboter angeschafft“, erzählt Leon mit einem Grinsen. Der drehe einfach selbständig seine Runden auf dem Flur und sorge so dafür, dass noch weniger Staub in die Labore eingetragen wird. Als der 31-Jährige vor rund fünf Jahren als Doktorand am WMI anfing, waren noch gar nicht alle Räume gefüllt. „An meinem ersten Tag hier wurde gerade alles von einer Reinigungskraft nochmal gebohnert“, erzählt er. „Der erste Kryostat wurde dann eine Woche später geliefert, da durfte ich dann direkt mit ran beim Aufbau. Das war beeindruckend, das alles von Anfang an mitzuerleben.“ Heutzutage verbringt er jedoch immer weniger Zeit in den Laboren – als Mitgründer und CEO des jungen Start-ups Peak Quantum sind seine Tage gefüllt mit einer Vielzahl von neuen Aufgaben.

„Ich wollte unbedingt an Quantencomputing arbeiten“, erzählt Leon. Nach seinem Masterabschluss in Physik an der Universität Tübingen versuchte er daher zunächst, seine dortigen Professor:innen, zu überzeugen, ihre Forschung im Bereich supraleitender Quantencomputer weiterzuentwickeln. Doch die unglaublich teuren Geräte, dazu noch die Konkurrenz von Google und IBM, die an der gleichen Technologie forschen, machten das Vorhaben unrealistisch – seine Tübinger Professor:innen empfahlen Leon, sich am WMI zu bewerben. Viele Labore in dem Bereich habe es ohnehin nicht gegeben und so habe er sich gleichzeitig bei IBM in Zürich beworben, erinnert sich der Doktorand: „Das ist eine ganz witzige Geschichte,“ erzählt er, „denn beide Bewerbungen sind bei Stefan gelandet.“ Nach kurzer Verwirrung seitens Leon war es besiegelt: Leon wurde Stefan Filipps erster Doktorand nach dessen Wechsel von Zürich nach München als Leiter der neuen Abteilung Quantencomputing und Informationsverarbeitung. Vor fünf Jahren fingen sie gemeinsam am WMI an – eine Zeit, auf die Leon sehr gerne zurückblickt: „Ich fand die Promotion hier super!“

Am Anfang habe er, trotz seines großen Wunsches an Quantencomputern zu arbeiten, kaum gewusst, worauf er sich einlasse, räumt er ein: „Das war die Zeit, als dieses große Google-Paper rauskam, wo es, ich hatte ja noch nicht so richtig viel Ahnung vom Feld, so klang, als würde es da jetzt so richtig losgehen. Als könne man da bald Systeme bauen, die einen Mehrwert liefern.“ Auf diesen Hype sei er ein Stück weit aufgesprungen – und habe relativ bald gelernt, dass es dafür doch noch ganz schön was zu tun gibt. Doch was ihn im Grundsatz an Quantencomputing begeistere, sei gleichgeblieben: die Versprechen, was damit in Zukunft erreicht werden soll. „Rechenleistung ist mittlerweile meiner Meinung nach wirklich das Fundament von Fortschritt“, führt er aus. Von Freunden, die beispielsweise mit Klimasimulationen arbeiteten oder sich mit Proteinfaltungen beschäftigten, bekomme er mit, dass deren verwendete Supercomputer viele Tage bräuchten, um die entsprechenden Modelle zu berechnen. Und diese seien dann noch immer sehr grobkörnig, geringe Auflösung, wenig Parameter. „Natürlich können Quantencomputer auch nicht alles lösen“, räumt er ein. „Aber ich sehe auf jeden Fall, dass sie für eine große Klasse an Problemen einmal wirklich einen Mehrwert liefern.“ Dazu einen Beitrag leisten zu können sei es, was ihn so begeistert habe. Und da er bereits mit Supraleitern gearbeitet hatte, waren Quantencomputer, die auf supraleitenden Qubits basieren, der naheliegendste Schritt. „Das ist auch damals wie heute die führende…“, er hält kurz inne, grinst und verbessert sich: „es ist eine der führenden Technologien.“ Am Ende gehe es darum, möglichst bald ein nutzbares System zur Verfügung zu stellen, das über die häufig auf Grundlagenforschung ausgerichtete universitäre Forschung hinaus relevante Anwendungen ermögliche.

Leon Koch, 31

Position

Mitgründer und CEO des Start-ups Peak Quantum

Studium

Physik

Im Start-up Peak Quantum entwickeln Leon und sein Team eine fehlergeschützte Hardware-Architektur, die auf neuartigen Qubits basiert. Die neue Technologie soll mindestens eine Größenordnung an physischen Qubits einsparen können und die Anwendung von Quantencomputern für relevante Probleme einen Schritt näher bringen.

Start-up-Gründung: „Es kam einfach alles zur richtigen Zeit zusammen”

Das war auch der Antrieb für die Ausgründung von Peak Quantum: „Um unsere weltklasse Forschung in die Anwendung zu bringen, war das einfach der nächste logische Schritt, diese letzten Meter, die dann auch viel Ingenieursarbeit sind, mit einem Start-up zu gehen.“ Im Kern geht es Peak Quantum darum, neue Qubits zu entwickeln, die Transmon-Qubits, die bisherige Standardtechnologie, ablösen könnten, sobald es um die Anwendung von Quantencomputern geht. „Wir haben gesehen, dass diese Standard-Qubits, die Transmon-Qubits, sehr fehleranfällig sind“, erklär Leon. Um wirklich sinnvolle Algorithmen zu rechnen, müssten die Fehlerraten um mehrere Größenordnungen verringert werden. Die aktuelle Fehlerrate von rund 0,1 % klinge zwar erstmal klein, müsse aber noch um drei bis vier Größenordnungen sinken um wirklich sinnvolle Algorithmen zu rechnen. „Die Transmon-Technologie ist sehr simpel“, führt der Physiker weiter aus. „Das ist eine super Plattform um zu lernen, um damit zu üben quasi. Aber meiner Meinung nach wird sie es am Ende nicht schaffen gut genug zu werden, um damit die erwünschten Anwendungen zu rechnen.“ Fehlerkorrektur sei zwar möglich, der Overhead an physischen Qubits, die benötigt würden um eine relevante Anzahl an logischen Qubits zu schaffen, würde aber wieder viele andere Probleme mit sich bringen. Ein Kryostat würde nicht mehr ausreichend Platz bieten, mehrere Kryostaten müssten mit Kopplern verbunden werden, was Engstellen in der Datenverbindung mit sich bringe und auf die Performance drücke. „Da haben wir gesagt, das muss man ganz fundamental anders machen, das Problem kann man nicht mit ein bisschen Optimierung im Herstellungsprozess lösen.“

Heraus kam eine neue, fehlergeschützte Architektur, welche die Fehlerraten auf dem Hardware-Level reduziert. Die Herstellung dieser neuen Architektur ist allerdings alles andere als einfach. „Wir mussten sehr viel Zeit reinstecken, um sie überhaupt herstellen zu können. Wir mussten ganz neue Prozesse entwickeln, die es so in unserem Feld bisher nicht gab“, erzählt Leon. Bei aller Komplexität hat er jedoch auch seinen Pragmatismus nicht verloren – am Ende seien auch diese Qubits nur Spulen und Kapazitäten, nur eben deutlich kleiner als die Schwingkreise, die man im Physikunterricht kennenlernt. Und die neue Technologie sieht schon sehr vielversprechend aus: „Von unseren Berechnungen her sparen wir uns schon mindestens eine Größenordnung an physischen Qubits. Das heißt wir brauchen jetzt für einen leistungsfähigen Prozessor zum Beispiel anstatt einer 100.000 nur noch 10.000 Qubits, die passen dann in einen Kühlschrank statt in zehn. Dadurch wird auch der Computer zehnmal günstiger, zehnmal energieeffizienter“, so der Physiker. Natürlich gebe es noch viele Fragen zu beantworten, man sei noch nicht so weit, morgen den besten Quantencomputer der Welt vorzustellen. Aber die Mischung aus einer starken Forschungsgruppe, der richtigen Infrastruktur, sehr guter Fabrikation am eigenen Institut und dem Ausblick auf die nagelneuen Reinräume, die direkt gegenüber gerade entstünden, böten die perfekten Voraussetzungen: „Durch die Einbettung in so ein Ökosystem wird es überhaupt möglich, ein Start-Up zu gründen, das durchaus mit IBM oder Google mithalten kann. Es kam einfach alles zur richtigen Zeit zusammen."

„Am Ende sind es die Leute, auf die es ankommt.“

Leon lacht und lächelt viel, wenn er erzählt, seine Arbeit macht ihm fühlbar Spaß und seine Begeisterung ist ansteckend. Sobald er über seine neuen Aufgaben als CEO von Peak Quantum spricht, wird sein Grinsen nochmal breiter. Die Teamführung liegt ihm dabei besonders am Herzen: „Meiner Meinung nach ist es langfristig am wichtigsten, die richtigen Leute zusammenzubringen und denen auch ein Arbeitsumfeld zu bieten, in dem sie sich entfalten können, in dem sie sich entwickeln können, in dem sie selbst wachsen können. Am Ende sind es die Leute, auf die es ankommt.“ Schon als Doktorand hat Leon eine große Zahl an Masterand:innen betreut. Viele davon sind heute seine Mitdoktorand:innen und Kolleg:innen – eine Tatsache, die Leon auch mit Stolz erfüllt: „Es ist toll zu sehen, dass da die nächsten Generationen heranwachsen und die Begeisterung teilen. Mitzuerleben, dass wir hier eine Gruppe wirklich von Grund auf an die Spitze der Wissenschaft bringen konnten, das fand ich super.“

Mit der Gründung und seinen neuen Aufgaben im Start-up konnte Leon auch nochmal viel Neues lernen. „Nach fünf Jahren Ph.D. schockt einen fast nichts mehr, was auf der wissenschaftlichen Seite so passiert“, erzählt er. „Von daher fand ich es unglaublich spannend, etwas Neues zu starten.“ Es ist allerdings gar nicht die erste unternehmerische Erfahrung für den Physiker. Schon mit 14 gründete er ein Kleinstunternehmen, in dem er Spezialsubstrate für Sukkulenten verkaufte. „Alles begann damit, dass ich die Pflege von unserem Familienkaktus übertragen bekommen habe“, sagt er und lacht, aber das sei eine lange Geschichte. „Natürlich ist es jetzt eine ganz andere Skala“, räumt er ein, Investorengespräche habe er damals keine geführt. Wie Investitionsfirmen auf eine Technologie blicken – auch dafür musste Leon erstmal ein Gefühl entwickeln: „Man muss lernen, was der Markt braucht und eine verrückt neue Idee auch vermitteln, greifbar machen, was man eigentlich tut. Auch für einen Investor, der vielleicht keinen tiefen Quantenbackground hat.“ Im Prozess der Gründung bekam Peak Quantum zudem Hilfe von einem erfahrenen Partner im MQV-Ökosystem: Das TUM Venture Lab Quantum/Semicon bot mit seinen verschiedenen Programmen wertvolle Unterstützung. „Wir waren ja alle Physiker“, erzählt Leon, „wir hatten mit Business erstmal nichts am Hut.“

Und doch sei der Deep-Tech-Bereich ganz dankbar, um sich in die Rolle zwischen Wissenschaftler und Gründer einzufinden: „Noch darf ich beides sein“, meint Leon. „Momentan geht es noch nicht darum, die tollsten Verkaufszahlen zu zaubern, sondern es geht auch noch darum, die fundamentalen Probleme zu lösen, um Quantencomputer in die Anwendung zu bringen.“ Doch mehr und mehr kommt auch eine neue Herausforderung auf ihn zu: „Das Loslassen! Mit jedem neuen Aufgabenfeld muss man natürlich auch alte aus der Hand geben. Irgendwann kann man sich dann nicht mehr selbst hinsetzen und die Maschine reparieren oder neue Chips herstellen, um sich wirklich mit ganzem Fokus auf die neuen Sachen konzentrieren zu können.“

Quantenhardware bauen: Zwischen Schraubenschlüsseln und Nanotechnologien

Aktuell dürfe er aber zum Glück noch im Labor ran, gerade das Handwerkliche macht ihm dabei unglaublich viel Spaß: „So einen Quantencomputer zu bauen, das ist etwas sehr Greifbares. Wenn es wirklich darum geht, die Hardware zu bauen.“ Da könne im Alltag durchaus mal ein Schraubenschlüssel in die Hand genommen werden, weil eine der Maschinen repariert werden muss: „Man hat auch noch Zugang zu ganz normalen Werkzeugen und nicht nur zu Elektronenstrahlschreibern oder Nanomechanik-Werkzeugen.“ Die Fertigung der Quantenprozessoren wiederum spielt sich durchaus auf allerkleinsten Größenskalen ab. Die Lagen von supraleitenden Materialien, die wie in der Halbleiterindustrie auf Siliziumsubstrat geschichtet werden, sind rund 100 bis 200 Nanometer dick, hundertmal dünner als ein Haar. Darauf werden beispielsweise durch Ätzverfahren Strukturen in der gleichen, winzigen Größenordnung erzeugt, „wo dann diese ganze Quantenmagie drin steckt“. Um das zu sehen brauche man dann natürlich Mikroskope, erklärt Leon, „und es gibt mittlerweile Mikroskope, mit denen man wunderbar reinzoomen kann und ganz genau unsere Metallschicht sehen kann. Man sieht, dass die ein bisschen rau ist, nicht perfekt glatt, aber natürlich immer noch um Größenordnungen glatter, als man es sonst kennt.“ Und man könne auch sehr gut erkennen, wenn Probleme auftauchen: „Im blödesten Fall sieht man ‚ah, da ist mir jetzt so ein Nanometer-Ärmchen abgerissen‘, dann kann das Qubit schonmal nicht funktionieren.“ Die Herstellung der Prozessoren verbindet für Leon gewissermaßen zwei Welten – die „fancy, fancy Quantenmechanik und, ganz simpel, ein Metall-Ärmchen, noch ein Metall-Ärmchen, vielleicht ein bisschen Rost, also eine Oxid-Schicht, dazwischen“.

Falls Leon die Physik irgendwann zu viel wird, „so mit 70, 80 Jahren“, hat er schon einen Plan für den Ruhestand. Dann ist vielleicht die Zeit für seinen zweiten Traum, als Schreiner schöne Möbel zu bauen. „Das muss aber noch eine Weile warten“, meint Leon. „Ich werde jetzt erstmal viele Jahre in diesem Feld bleiben um es voranzutreiben. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir das als Team schaffen und dass wir diese Begeisterung weitergeben.“

Veröffentlicht am 31. Oktober 2025; Interview am 5. August 2025.