Alexander Holleitner und Jonathan Finley durften sich über zahlreiche Zuhörer:innen bei der Veranstaltung „Mit verschränktem Licht sicher kommunizieren“ freuen, denn jeder Platz im dicht bestuhlten Seminarraum des Zentrums für Nanotechnologie und Nanomaterialien war besetzt. Die beiden Direktoren des WSI waren am Montagabend Gastgeber bei der Veranstaltungsreihe „MQV-Einblicke – 100 Jahre Quantenwissenschaften und woran wir heute forschen“.

Gleich zu Beginn wurde den Besucher:innen vor Augen geführt, welche wichtige Rolle einzelne Lichtteilchen, sogenannte Photonen, als Informationsträger in den Quantentechnologien spielen, zum Beispiel im photonischen Quantencomputing oder bei der Übertragung von Information über weite Distanzen. Jonathan Finley, Leiter des TUM-Lehrstuhls für Halbleiter-Nanostrukturen und -Quantensysteme, ging in seinem Vortrag der Frage nach, wie sich einzelne Lichtteilchen sozusagen „auf Knopfdruck“ erzeugen lassen und wie man sicherstellt, dass die erzeugten Photonen ununterscheidbar sind, also zum Beispiel die gleiche Polarisation und Wellenlänge aufweisen. Die Ununterschiedbarkeit der Lichtteilchen sei wichtig, beispielsweise für die Verwendung im photonischen Quantencomputing. Finley ging insbesondere auf Einzelphotonenquellen – also Lichtquellen, die zu keinem Zeitpunkt mehr als ein Photon emittieren – ein, die durch geschickte Kombination verschiedener Halbleitermaterialien hergestellt werden. Wird beispielsweise eine dünne Schicht Indiumarsenid auf einem Galliumarsenid-Substrat aufgebracht, kommt es zu einer Umordnung der Atome in der Indiumarsenidschicht und schließlich zur Ausbildung kleiner „Inselchen“ – „Wie Wassertropfen auf einer Glasplatte“, zog Finley den Vergleich, „nur viel kleiner.“ In diesen wenige Nanometer großen Quantenpunkten, wie die „Inselchen“ genannt werden, treten Effekte auf, die denen in einem einzelnen Atom ähneln, weshalb man auch von künstlichen Atomen spricht. Elektronen, die in einem Quantenpunkt gefangen sind, nehmen beispielsweise nur diskrete Energiezustände an. Wird ein Elektron angeregt und fällt anschließend in einen Zustand geringerer Energie zurück, wird ein einzelnes Photon emittiert.

Im Anschluss an den Vortrag von Professor Finley übernahm Alexander Holleitner, Leiter des TUM-Lehrstuhls für Nanotechnologie und Nanomaterialien, das Wort. In seinem Vortrag ging er näher auf das Phänomen der Verschränkung ein, erklärte, wie sich ein verschränkter Zustand mithilfe zweier Photonen und deren Polarisationseigenschaft realisieren lässt und zeigte auf, wie dieses quantenmechanische Phänomen mit den klassischen Prinzipien der Lokalität und Realität bricht. Auch wenn das geplante Live-Experiment zur Verschränkung von Photonen – aufgrund der vielen Besucher:innen im Raum war es für das empfindliche Experiment zu warm geworden – nicht durchgeführt werden konnte, lauschten die Gäste aufmerksam Holleitners Ausführungen, in denen er die Idee des Experiments zum Nachweis der Verschränkung skizzierte. Dieses wurde bereits 1935 als Gedankenexperiment diskutiert, konnte aber erst Jahrzehnte später mit Hilfe der Errungenschaften neuer Technologie zur Erzeugung und Detektion einzelner Photonen experimentell umgesetzt werden und wurde schließlich 2022 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.

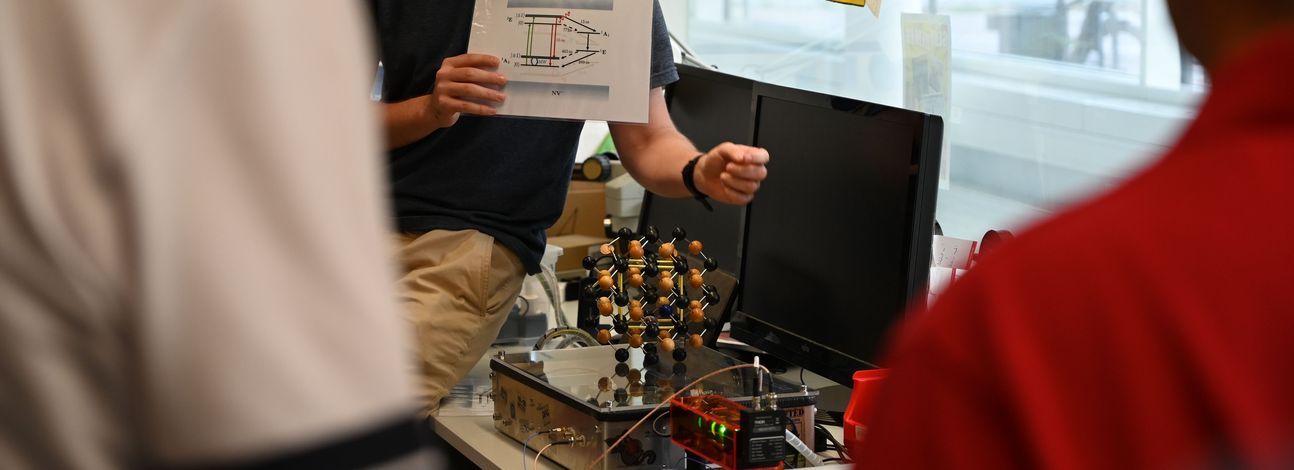

Nach den Vorträgen wurden eifrig Fragen gestellt und einige Gäste nutzen die Gelegenheit, aus der Nähe einen Blick auf das von Alexander Holleitner mitgebrachte Experiment zu werfen und sich von den beiden Professoren die verschiedenen Komponenten erklären zu lassen. Bei der anschließenden Besichtigungstour konnten die Gäste einen Blick in die Reinräume werfen und ein Labor besichtigen, in dem mit sogenannten NV-Zentren – Stickstoff-Fehlstellen in Diamantschichten – gearbeitet wird. Dieses physikalische System lässt sich ebenfalls als Einzelphotonenquelle einsetzen.

Weitere Informationen:

Alle weiteren Veranstaltungen der Reihe „MQV-Einblicke“ mit Links zur Anmeldung finden Sie hier: https://www.munich-quantum-valley.de/de/quanten-2025/mqv-einblicke

Einen Überblick über alle weiteren Aktionen des MQV und seiner Partner anlässlich des Internationalen Quantenjahrs finden Sie hier: https://www.munich-quantum-valley.de/de/quanten-2025