47 Besucher:innen drängen sich am Montagabend in den Seminarraum am Walther-Meißner-Institut (WMI). Sie wollen mehr über die Quantenforschung erfahren, die an diesem Institut für Tieftemperaturphysik stattfindet. Professor Peter Rabl, einer der Direktoren des WMI, begrüßt das bunt gemischte Publikum aus Schüler:innen, Studierenden und Interessierten aller Altersgruppen. Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte des Instituts, geht er näher auf den Begriff der Tieftemperaturforschung ein: „Was verstehen wir darunter?“ Während die meisten von uns bereits eine Winternacht mit minus zehn Grad Celsius als sehr kalt empfänden, sei das aus Sicht eines Tieftemperaturforschers noch sehr warm, beginnt Rabl seine Erläuterung und arbeitet sich dann auf der Temperaturskala über den Siedepunkt von Stickstoff vor zur Temperatur, bei der Helium flüssig wird (etwa -269 °C). Erst ab dann, also bei weniger als vier Grad Celsius über dem absoluten Nullpunkt käme man in den Bereich, in dem von Tieftemperaturforschung die Rede sei. Bei wenigen Hundertstel Grad über dem Nullpunkt träten schließlich makroskopische Quanteneffekte auf, die man hier am WMI erforsche und sich zu nutze mache, um neue Technologien zu entwickeln.

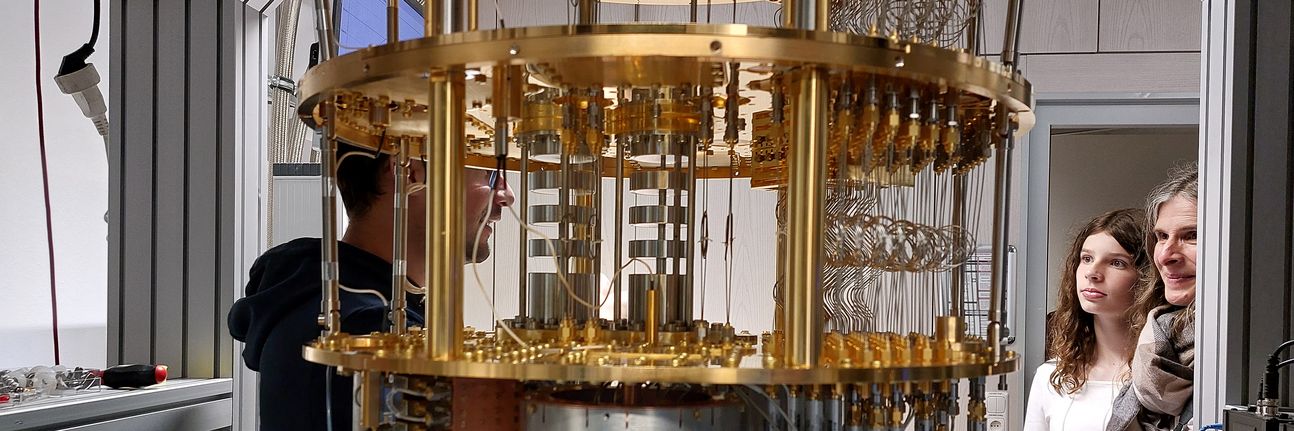

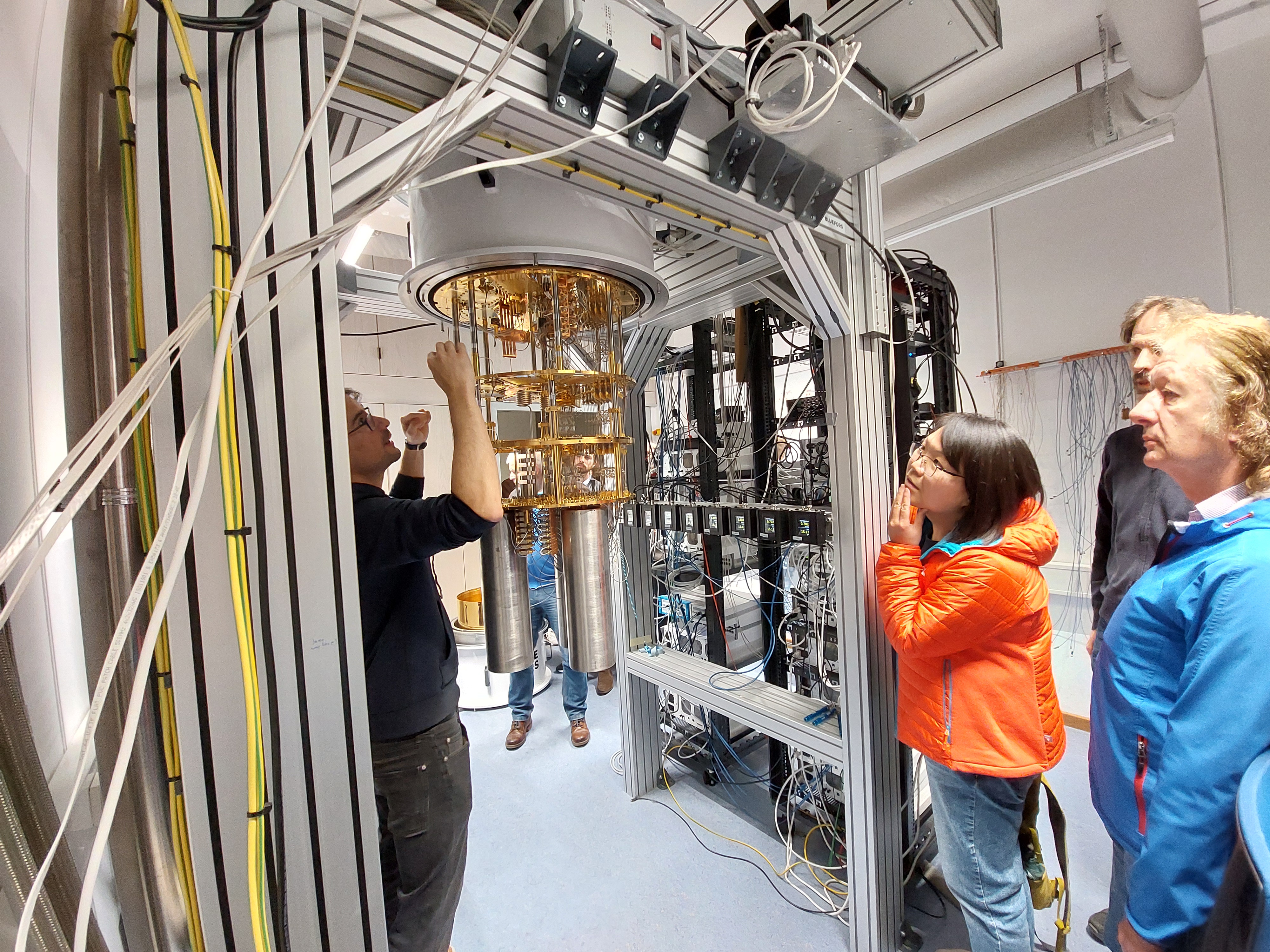

Um welche Technologien es sich dabei konkret handelt, erfahren die Gäste bei einer ausgiebigen Laborführung. Aufgeteilt in vier Gruppen statten sie vier verschiedenen Laboren bzw. Arbeitsbereichen am WMI einen Besuch ab.